Virilité, guerre et banalité du mal : les fils rouges du texte

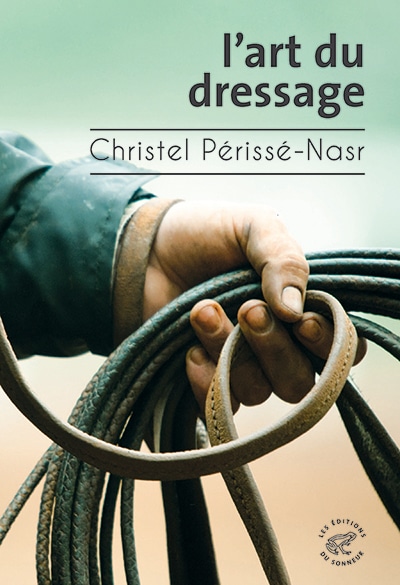

Un conte moral et un travail de recherche transgénérationnel à la dimension presque géopolitique : voici comment Christel Périssé-Nasr présentait son roman L’art du dressage lors de sa venue à Sciences Po le 18 mars.

L’autrice rappelle, dès le début de l’entretien, que le cœur de l’ouvrage est la notion de virilité, « la danse des hommes entre eux ». Le père, un des personnages centraux de l’œuvre, « s’est construit à une époque où il était indispensable d’être soldat pour être un homme ». Aujourd’hui, souligne-t-elle, si on annonçait une guerre, beaucoup de jeunes hommes ne seraient pas préparés, car ils n’ont pas cultivé les mêmes valeurs, les mêmes habitudes. Si l’œuvre ne comporte pas de réelle dimension autobiographique, l’autrice explique avoir un père libanais, une mère palestinienne et un grand-père Saint-Cyrien : la guerre, même si elle a toujours été loin, a donc toujours existé autour d’elle. L’autrice a aussi choisi ces sujets car elle a été particulièrement marquée par la figure du jeune soldat de la Première Guerre mondiale, « figure la plus tragique qui soit », touchée par les générations raflées, les familles privées de leurs fils, d’autant qu’elle est elle-même mère de deux garçons.

Il est néanmoins important de noter que la guerre pour les personnages est fantasmatique, aucun ne la vit. Les hommes de L’art du dressage ont une virilité sans virtus, au sens romain du terme. Le livre joue entre les symboles forts et la médiocrité des personnages, mettant au cœur du texte la banalité du mal. L’autrice souhaitait travailler un « mal ménagé » à travers les méchants les plus lamentables possible. Le livre met ainsi en scène un rapport abstrait au physique, à l’existence, à la mort, comme éléments lointains qui ne se matérialisent que dans le jeu (soldats de plomb) ou dans le rêve : la banalité du mal s’exprime dans des endroits sans risques. Dès que l’on approche de la réalité, on fuit ; d’où le fils quittant l’école militaire. Les questions de manipulation sont aussi prégnantes dans le texte : les premiers dégâts des représentations abstraites commencent forcément avec les êtres qui nous sont le plus proches.

Les personnages féminins, presque absents du livre, sont « comme des crayons de papier sans substance », de simples penchants archétypaux de ce que devraient être les personnages hommes. Cela n’est pas une forme d’engagement : Christel Périssé-Nasr affirme qu’elle n’a pas eu la sensation d’écrire « en tant que femme », dans une opposition aux hommes. Elle a même essayé d’ajouter le moins de femmes possible dans l’œuvre, et celles qui y sont n’existent que comme purs objets de valorisation. Ce sont avant tout les mécanismes auxquels chaque humain est soumis qui doivent surgir dans le texte selon elle, de l’humiliation au courage.

Quel processus d’écriture ?

Yannick Haenel pour le réalisme, Zola pour la dimension cinématographique, Proust et Balzac pour la dimension éducatrice, Bernanos pour les phrases fortes… Les inspirations qui nourrissent le roman sont multiples. Christel Périssé-Nasr résume ces apports dans une phrase simple, « j’aime la littérature morale », ajoutant qu’une expression de Bernanos l’a suivie tout au long de son écriture : « les hommes s’usent sournoisement ». Car c’est bien là tout l’objet de l’œuvre : montrer des hommes se détruire avec médiocrité.

Le roman fait moins de 100 pages : « je voulais un texte serré d’un trait, qui prenne à la gorge et provoque un effet de brutalité » confie l’autrice. La forme est liée au thème principal de l’œuvre, la violence, mais aussi à la manière dont Christel Périssé Nasr envisage son écriture : « courte, dense, il faut la laisser dans son sillon ». Le conte moral agit comme densification et une mise en archétype des personnages, pour « écarter du texte ce qui est romanesque ».

L’autrice aime également beaucoup le théâtre : elle l’a lu, pratiqué, écrit. Les dialogues, sans guillemets, sont ainsi pour elle le moyen par essence de faire parler ses personnages, de les rendre présents, comme des tirades, avec tout ce que cela ouvre d’artificialité. Selon elle, par le dialogue, « les mots se referment ; plus on passe par l’oralité, plus c’est intense ». Le travail sur l’ironie complète l’effet de mise en scène.

Christel Périssé-Nasr n’aborde que les sujets qu’elle a beaucoup travaillés, sur lesquels elle s’est beaucoup informée. Il est pour elle important d’être au clair sur ce qu’on sait car l’écriture provoque une « trouille ». Ce qui met en marche son écriture ? La colère ou une scénette de la vie quotidienne qu’elle projette comme un film dans ses yeux au moment de coucher les mots sur la page. L’autrice écrit au clavier d’ordinateur, en mettant son écran en format « pages », afin de construire le texte à l’intérieur de l’environnement visuel qu’il adoptera. Si elle n’écrit pas tous les jours, elle affirme que ce qu’il y a de plus routinier dans l’écriture est la lecture : « le texte appelle le texte. »

A la fin du livre, le personnage de Boucle d’or permet de clore le conte dans un clin d’œil réflexif au genre littéraire et de poser la question tiraillant tout le récit : est-on seulement le produit de notre éducation, de notre « dressage », ou a-t-on en nous un noyau libre qui nous permet de choisir ? Christel Périssé-Nasr l’affirme : son texte suppose que oui ; une flamme, une étincelle subsiste malgré tout.

Juliette Coulombel

Commentaires récents